「ロウソクの科学」は19世紀最大の自然科学者、マイケル・ファラデーがロウソクの燃焼を題材としてクリスマス・レクチャーで語った講演録です1。

「一本のロウソクに火を灯せば、科学の世界への扉が開く。」なんてね。

一介の製本工から夢を叶え、偉大な科学者になったファラデー先生が当時の少年少女達に語りかけ、実験を繰り広げる名講義で、今なお世界中で愛読されています。当時、紳士・淑女とその子供たちがクリスマスの夜に集まってお話を夢中になって聞いていました23。

ロウソクの灯を見つめながら科学の深淵を覗き込む。かなり素敵な時間の使い方だと思います。

超ダイジェスト版マイケル・ファラデー伝記

ファラデーは貧しい鍛冶屋の息子として生まれ、しかも早くに父親を亡くして14歳の時から製本見習工として働き始めていました。小学校さえろくに出られなかったようです。

それでも仕事のかたわら、店にある科学書や百科事典などで科学の世界に巡り合い、科学への興味をかきたてられていきました。

この時代、英国は厳格な階級社会が根付いており、上流階級の占有物であった科学を貧しい生まれの製本見習い工が勉強できるチャンスなど到底望めなかったはずです。

近所の講座に出かけ、独学で器具を作り実験を行い、あらゆる機会を捉えて勉強していた彼を、ある時、製本屋の常連が科学者ハンフリー・デーヴィーの公開講演に連れて行きます。この講演会で受けた感動を、ファラデーは忘れられなくなってしまいました。

年季奉公のあけた21歳の時、講演を聞き続けて300ページにもなった記録ノートと共にデーヴィーに手紙を送り、王立研究所で既に名声を得ていた彼の下で実験助手として働く機会を得る事ができました。

デーヴィーの研究旅行の従者・実験助手として随行した時には、高貴な生まれのデーヴィー婦人から蔑まれて、いたたまれなくなった事も伝記に書いてありますが、持ち前の勤勉さと天賦の才能を駆使してめげずに頭角を現し、近代科学における前人未到の業績が、彼により打ち立てられて行くのです4。

もちろんデーヴィーだって科学の進歩に貢献した偉大な科学者ですが、後に彼は「私の最大の発見はファラデーである」という言葉を残して後輩を称えています。

ファラデーの業績

ファラデーは電気と磁気の研究で特に良く知られています。生物学のお話とはちょっとだけ違いますが、ご紹介。

直流電流を流した電気伝導体の周囲の磁場を研究し、

- 物理学における電磁場の基礎理論を確立

- 誘電体中の光が磁場の影響を受けることを示し、磁性と光が根底で関連している事を証明

- 電磁気を利用して回転する装置:電動機を発明

- ボルタ電池を使って硫酸マグネシウムを電気分解する中で電気分解の法則の発見/鉄の環に絶縁された導線を巻きつけてコイルを2つ作り、一方のコイルに電流を流すともう一方のコイルに瞬間的に電流が流れることを発見

- その後の実験で空芯のコイルの中で磁石を動かしても電流が流れることを発見

また、磁石を固定して導線の方を動かしても同様であり、

- これら全てから磁束の変化の割合と誘導起電力は比例するという電磁誘導の法則を発見

- 多くの物質が磁場に対して弱く反発する反磁性現象を発見

- 電磁場によって直線偏光の偏光面が回転する事も発見。後にファラデー効果と命名・・・

有名なものを書き出しただけでもキリが無い。電気を使ったテクノロジー全般が彼の業績から発展したものであると理解できるでしょう。

だから、静電容量を示す単位μF(マイクロファラッド)がファラデーの名前にちなんで付けられていたり、1モルの電子の電荷に相当するファラデー定数に名を残していたりします。

電磁気学における貢献が顕著であるファラデーですが、化学の世界でも第一級の功績を残しています。

- 塩素の液化の成功

- ベンゼンの発見

- 気体の液化と分子凝集の概念を提唱

- 塩素の包接水和物の構成を特定

- 酸化数の体系を提案

- 後に実験用に広く使われるようになったブンゼンバーナーと言う熱源装置を発明

- 炭素と塩素で構成される化学物質2種類を初めて合成

- アノード、カソード、電極(electrode)、イオンといった用語の一般化

- 金属ナノ粒子と呼ばれる事になるものについての初めての報告等々。

とても一人の人間とは思えないほど多岐にわたる業績を生み出しました。

マイケル・ファラデー伝記つづき

ファラデーは優秀な実験主義者であり、明快かつ簡潔な言葉で自らの考えを伝えました。

ですが、高等教育を受けておらず数学をほとんど知らなかったので、電磁誘導の法則を発見はしたのですが自分で定式化できず5、後にジェームズ・クラークやマクスウェルらが定式化し一般化する事で世界的に認知されました。

でも、おそらくはそのために直感による彼の発想は素早く鋭かったのだと推測されています。

彼はデーヴィーの後を継いで英国王立研究所長となり、後に王立研究所の初代フラー教授職に就任し、亡くなるまでその職を務めました。

在任中は一般向けの講演も多く行い、世界の優秀な科学者達を集めた金曜講演、少年少女向きのクリスマス・レクチャー等は今日まで続いているそうです6。

ロウソクの科学

明かりを取る道具としては、クリスマス・レクチャーの行われた当時としてもロウソクは目新しいものでは無かったはずです。

どこにでもあるような身近なものを使って、化学・物理学の基礎を少年少女に説明しようとしたから時代を超えて普遍的に愛される本ができたのだと思います。

この講演では、普通のロウソクの他に世界の多様なロウソクが用意されていました7。木綿糸をぐるぐる巻にして牛脂に浸した「ひたしロウソク」が一本目。ロウソクというものがどのようにできているかを説明しました。

永年沈没したままの軍艦引き揚げられたときに見つかったロウソクが2本目です。塩水に漬かりきった後でも見事に燃え上がります。そのロウソクの成分を作り出した昔の化学者の功績を引き合いにして脂肪酸を説明しました。

マッコウクジラの油を精製してつくられた鯨油ロウソクが3本目。

4本目は黄色の蜜蝋でできたロウソク、そして5本目は精製した蜜蝋のロウソクでした。これらからはパラフィンという不思議な物質を説明しました。

6本目は遠い日本から取り寄せた和ロウソクで、東洋の神秘を併せて伝えました。

イントロダクションでは、これら多様なロウソクの成り立ちと燃焼の特徴で聴衆の興味を惹きつけ、一つの謎の解明が次の疑問を呼び起こす。クリスマスの6夜連続で徐々にクリアにされていく様子は科学探求のプロセスそのものです。

さらに、ファラデー自身により目の前で次々と繰り広げられる魅力的な実験によって科学研究を疑似体験でき、どれもこれも質が高い。これで人気が出ないわけが無い。

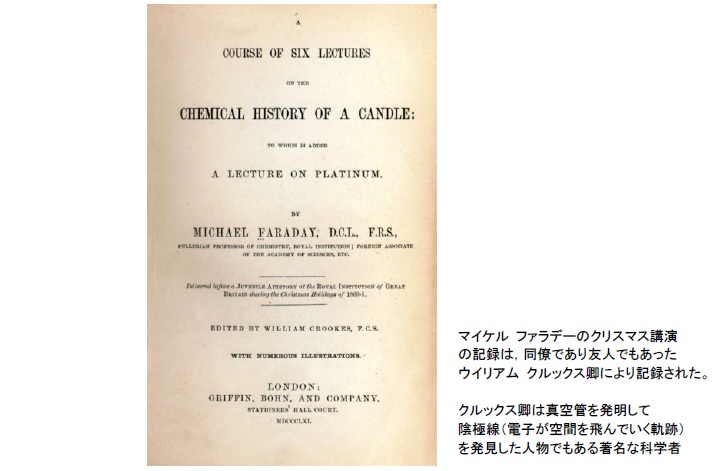

この講演録を書き留めたのは、ファラデーの同僚であり友人のクルックス卿です。この先生の寄せた序文がこれまたやたらカッコいい。『科学の灯火は燃えあがらなければならない。「炎よ、行け!」』8である。

この時代の科学者って、哲学者であり文学者でもあったのですね。お父さんは昔々、学校の図書館にあった『ロウソクの科学』を何度も繰返し読んでいました。中学生のみんなもぜひ読んで見て下さい9。

お父さん解説

- 科学の世界にも「古典」がある。今回はそんなお話

- マイケル ファラデーのクリスマス講演の記録は、同僚であり友人でもあったウイリアム クルックス卿により記録された

- クルックス卿は真空管を発明して陰極線(電子が空間を飛んでいく軌跡)を発見した人物でもある著名な科学者

- 君たちもたまには図書館から伝記でも借りてきて読んでください

- 数学の苦手なお父さんは、この記述でとても安心した。でも今考えると、それが大失敗であった。君たちは数学をきちんと理解してください

- 聴衆の興味を引く物語、実験素材の的確さ・大胆さ、科学の深遠さを見せる理論の確かさ、物語の奥深さ、そして何よりも科学の将来を担う子供たちへの優しい語りかけが講演録からみることができる。当時の最先端を走る研究者がこれをできるというのが驚愕

- 講演録の目次

【第1夜】ロウソクの炎/炎の源とは?/炎の構造と流動性/炎の明るさ

【第2夜】炎の輝き/燃焼には空気が必要である/水の生成

【第3夜】燃焼の産物/燃焼でできた水の性質/化合物について/水素について

【第4夜】ロウソクの中の水素/燃えて水へ/水の他の部分/酸素について

【第5夜】空気の中の酸素/大気の性質/大気の役割/ロウソクからの他の生成物/炭酸ガス(二酸化炭素)/二酸化炭素の性質

【第6夜】炭素または炭/石炭ガス/生物の呼吸と燃えるロウソクの類似点/ロウソクの科学まとめ - 「炎よ、行け!」 原著では、

Among the readers of this book some few may devote themselves to increasing the stores of knowledge: the Lamp of Science must burn. “Alere flammam.” - 世界的名著であるだけに、多くの先生の邦訳がある。

矢島祐利訳『蠟燭の科學』岩波文庫(1933年)

改版『ロウソクの科学』(1956年)

竹内敬人訳 岩波文庫(2010年)

三石巌訳 角川文庫(1962年)

日下実男訳 旺文社文庫(1969年)

吉田光邦訳 講談社文庫(1972年)